アロエベラの植え方・育て方

3〜5月はアロエの植え替えに最適! 手軽なアロエ栽培を試してみましょう☆

必要な物

アロエの苗

ここではアロエベラを例に解説していますが、キダチアロエの根付きも同じ要領です。

鉢

アロエの胴周りと同じ程度のもので良いです。大きい方が安定します。

土

腐葉土2-3割、赤玉8-7割程度が適当です。水はけの良い土であれば代用可。通常の土の場合には鉢底に小石など入れて水はけを確保してください。

ショベル

植え替えには欠かせませんし、園芸をやる上では何かと便利です。

植え方

苗を鉢に立て、土を入れます。

根は鉢の底についても良いので安定する深さまで根を挿し込んで下さい。

アロエは全般に葉が重く、安定が悪いので根をしっかり植え、バランスを整えたらおしまいです。

このまま水を与えず1週間もすると自然と土に馴染みます。

アロエベラの世話・育て方

置き場所

日当たりよく風通しの良い場所が良好です。室内でも育てることが出来ます。

水分を多く含む多肉植物は空気をきれいにして、夜間に室内の二酸化炭素を吸収してくれます。

水遣り

屋外の場合にはお天気任せにても良好・アロエベラの保湿力は強力です。半年無水でも渇水で枯死することは稀です。

与える場合には2~3日に一度、夏場は毎日でもよいですが、夕方あたえる方がいいでしょう。冬場は週一程度少量与える程度で十分です。

屋内の場合も同様です。

肥料は液肥、固形肥料などを3~4ヶ月に一度与えれば十分ですが、根が張りすぎると、株が拗れて成長が悪くなりますので、

その場合には植え替えをしたほうが良いでしょう。多肥は根腐りの原因となります。少なめを心がけましょう。

よくあるご質問

冬場の場合は低温で、植え替え直後は一時的な渇水状態で葉が赤くなることがありますが、アロエの性質ですので一過性のことです。

葉がぐんにゃりしてきたり、茎がぐずぐずになっていなければ特段心配いりません。特に植え替え時には緑緑したものよりも根のつきがいいくらいですからご心配なく。

アロエベラの株分け

土から出しましょう

アロエベラは親株脇の地表から芽を吹きます。株分けをして増やしてみましょう。

[写真 1] 鉢植えのままでしばらく栽培をしていると、たくさんの仔芽が吹いてきました。窮屈そうなので株を分けてやろうと思います。

まずは土から出してあげましょう。

[写真 2] だいぶ根が張っていました。

太いのが親株の茎、根の部分で斑点のある子株とつながっているのが分かりますね。分離しましょう。

仔株を分離します

親株と仔株は手でやさしく引っ張れば、ポロっととれます。刃物などは必要ありません。

やさしく親株からはがす感じで一つ一つ本体から分離していきます。

細かい根が生えていると思いますので、出来るだけ根を傷つけたり取れたりしてしまわないように気をつけて分けていきます。

植え戻しをします

[ 写真 4] 結構たくさんついていました。

大き目の仔株は15cmくらい、小さいのは5cm前後。小さめのものは根が弱いからちゃんと根付くかはちょっと微妙です。

[ 写真 5] ひとつひとつ鉢に分けて植え戻しです。

3〜5月中ならそのまま植え替えてかまいません。他の時期なら4〜5日陰干ししたほうが根の出がよくなります。

左の株くらいにまで育つには、この大きさからだと露地栽培で2〜3年はかかると思います。

アロエベラの切り戻し

丈を整えます

[写真 1] アロエベラも、葉を取っていたり、長いこと鉢に植えっぱなしになっていると、茎が伸びてくる場合があります。

あまりに伸びすぎると葉の重みで茎が折れる事もあるので、このように茎が伸びた場合には、アロエベラもキダチアロエのように切り戻しをして丈を整える事が出来ます。

[写真 2] 茎を葉の一番下側から10-15cmくらいのところで切断します。

これは直径5cm程度の親株ですが、こうなるとカッターなどでは切れないのでのこぎりなどが必要でしょう。

こんな感じになります

[写真 3] 切断面はこのようが感じになっています。こんな具合で切断します。

1週間ほど陰干しで置いておき、断面が乾いてから植え替えるのがベターです。

[写真 4] 横からみるとこんな感じです。

茎が多少曲がっているのは大株の場合には重みで地表を茎が這うように伸びるからです。

これくらいの曲がりは全く問題ありません。

植え込み

[写真左] これは根です。15cmほど茎を残しました。

大株の場合は茎からコブ状の隆起がみられる場合もあります。

浅く土を掘って植え込みます。

茎は全て地中に埋まる程度の浅さで良いでしょう。葉が埋まると水が溜まって地熱で外周部の葉が傷みやすくなるので、程ほどにしてください。

[写真右] 基本的に根が弱いアロエベラですが、これくらいの大きさになっていれば発根の心配はほとんど不要です。

切り苗の場合には茎がしっかりしたものほど根の出が良く、キダチアロエの場合には茎の直径で1cm以上、アロエベラなら2-3cm以上のしっかりした茎が良いでしょう。

ぐらつくようなら、根が張って落ち着くまで支え木をまわりに立て、紐をまわすなどして支えると良いでしょう。(2005.6.25)

ひと月後

[写真 7] 上のものから約一月後経過したものです。

土に挿しておいたものを引き抜いてみたものですが、しっかり発根していました。

茎にあったコブ状の根も伸び、切断面周辺から新しい根が出ているのがわかります。(2005.7.27)

[写真 8] 根の部分を拡大したものです。

切断面と茎の外周から発根している事がわかります。

外周部の葉と葉先が、発根のエネルギーに消費され多少枯れていますが、通常の現象で、

中心部から新しい葉が出て行く過程で、外周部の葉はいずれは枯れるものですから、アロエの成長には影響がありませんので気にする必要はありません。

アロエベラの生態について

せっかくですからあまり本にも出ていないお話をしましょう。アロエベラの育て方にきっとお役に立ちます。

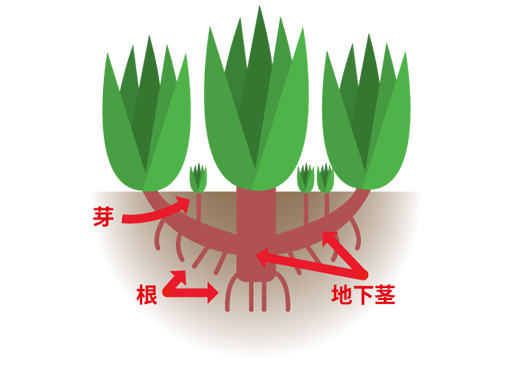

左はアロエベラの大株の図です。

アロエベラは地下茎ですので、地表には頭の部分だけが出ているのが通常です。稀に茎が地表まで突き出る場合もありますが。

地下茎はから出た芽は成長するとこのように枝分かれのような状態になり、横に這った地下茎から地表に顔を出して成長します。

芽も地下茎から出てきますので、地下茎の成長具合によって仔吹きするかどうかというのは大分差が出てくるのです。

ですから地下茎が曲がっている場合には、そのまま植えた方が仔吹きする芽が出てきやすいので、鉢ならばすっぽり納まる大きさの鉢を選ぶと良いでしょう。

温室の促成栽培などとは違うアロエの自然な姿です。

鉢植えではなかなか大株にはなりにくいのですが、茎が長い方が根も多く出て、芽も吹きやすいので、よりアロエ育てを楽しむことが出来るでしょう。

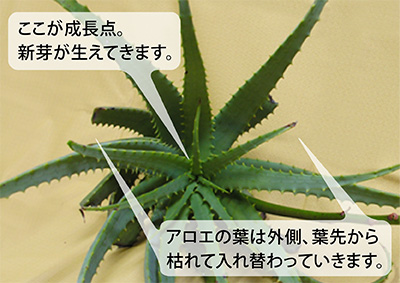

アロエの葉は中心部の小さな葉の付け根に成長点があり、花軸もそのあたりから出てきます。

葉は外側の先端から枯れて落ちて行き、中心部から生えてくる新しい葉と入れ替わっているのです。

温室の促成栽培などの場合には多量の肥料で急成長させますので、(葉の入れ替わりが発生せず)青々としていることが多いようです。

大きな子供アロエですから、ある程度の大きさにもかかわらず、まだ子供アロエ印の斑点が入っていたりします。アロエベラから出た芽を育てて見るとわかりますが、

子供の時には葉に斑点がありますが、大きくなるにつれ、数年で消えていく場合がほとんでしょう。

屋外で冬を越す場合には、中間部の葉も葉先だけ赤くなったりすることもあります。

アロエの葉が赤くなったなどと心配される方も多いようですが、それが自然なアロエの営みで、

商業用に温室栽培されているものに慣れてしまって、アロエ本来の姿をご存知無いのはちょっと残念です。

アロエを育てていろいろ発見してください。

最近食べる人も増えてきたので、何故アロエベラを自分で育てた方がいいのかということでもう一点

アロエベラの葉を切ると、右の写真のようにネバネバした液が出てきます。アロエベラは葉肉しか使いませんが、このネバネバを食べなければアロエベラを食べる意味はありません。

だからこそ、アロエベラについては生がベストなんです。